Les cryptomonnaies continuent d’exercer une fascination considérable grâce à leur volatilité élevée, leurs promesses de gains spectaculaires, les révolutions technologiques… Mais c’est précisément cet engouement qui attire aussi les arnaqueurs. Promettre des rendements rapides et garantis sur du Bitcoin ou de l’Ether reste une méthode éprouvée pour leurrer les investisseurs : comme le rappelle l’AMF, aucune société sérieuse ne peut garantir un rendement minimum sur les crypto-actifs (et sur n'importe quel actif d'ailleurs). Le manque de réglementation et l’anonymat relatif des transactions (qui facilitent le blanchiment d’argent) multiplient les occasions de fraude. Par ailleurs, de nombreux néophytes ne maîtrisent pas totalement les mécanismes de ces nouvelles technologies, créant une asymétrie d’information idéale pour les escrocs. Les fausses plateformes cryptos se sont multipliées : leur discours est toujours enjôleur et habilement élaboré, vantant « l’essor des cryptomonnaies » et des rendements faramineux. Face à ces promesses « trop belles pour être vraies », l’AMF met en garde : restez à l’écart et posez-vous les bonnes questions. Cet article détaille les méthodes des arnaques récentes en crypto et vous aidera à repérer les signaux d’alerte.

Comprendre le système de Ponzi

Pour saisir l’artifice le plus classique, commençons par le schéma de Ponzi, du nom de Charles Ponzi qui, dans les années 1920, fit fortune en promettant des gains très élevés sur des coupons internationaux. Le principe est simple : l’organisateur d’un tel schéma attire les investisseurs en leur promettant des rendements exceptionnellement élevés (par exemple doubler le capital en quelques mois). Initialement, il s’acquitte de ces promesses en utilisant l’argent des nouveaux entrants pour payer les plus anciens. À mesure que le système monte en puissance, le nombre d’investisseurs croît et l’escroc peut verser de soi-disant « gains » aux premiers arrivants et rembourser ceux qui demandent à retirer leurs fonds. Ce montage est clairement frauduleux : la rentabilité n’existe que virtuellement, financée par les dépôts ultérieurs. La fraude ne se révèle qu’au moment où les nouveaux dépôts deviennent trop rares. À ce point de rupture, le montage s’écroule brutalement et les derniers investisseurs voient leur argent disparaître.

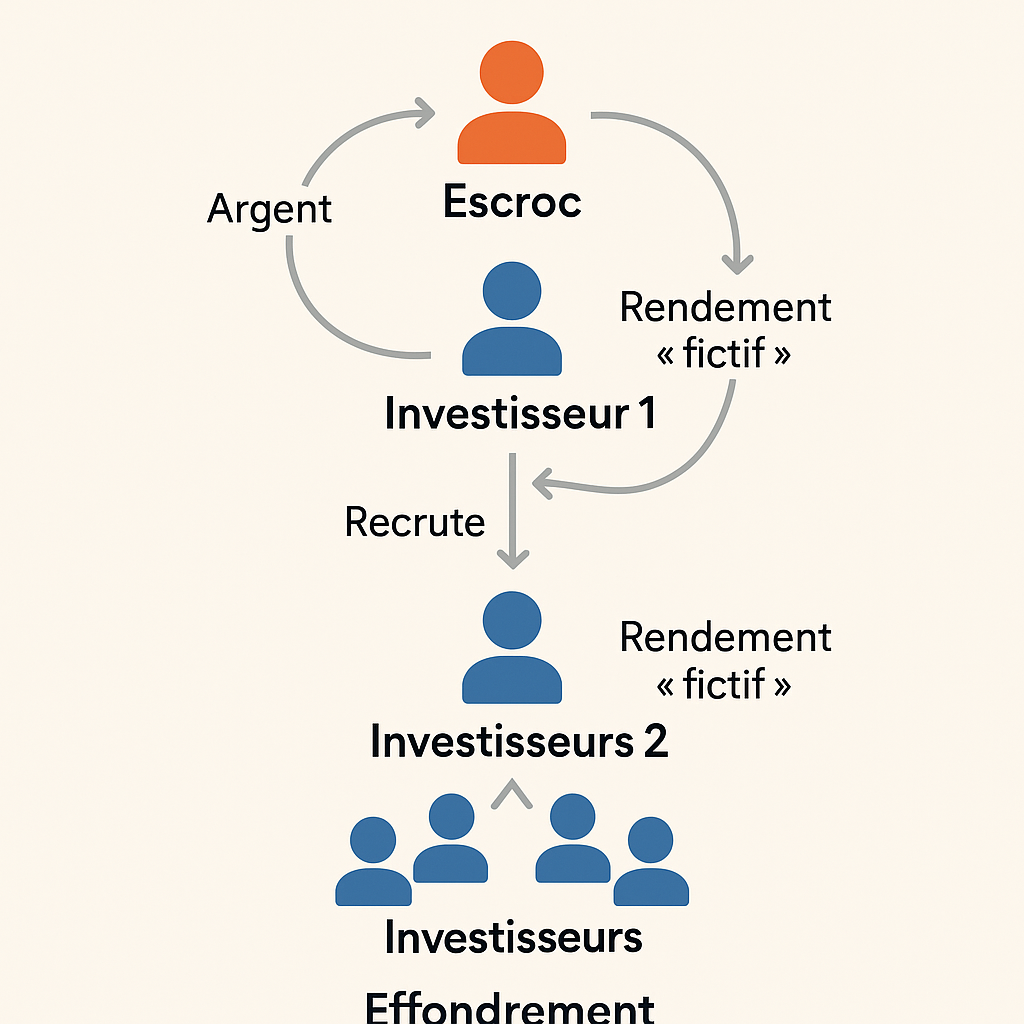

Dans ce schéma l’escroc n’investit rien, il paie « fictivement » les premiers entrants avec l’argent des suivants, créant l’illusion d’un placement florissant. On peut illustrer la mécanique par trois types de flux (voir schéma ci-dessus) : d’abord, l’escroc reçoit l’argent de l’Investisseur 1 et lui verse un rendement « fictif » très attractif pour l’encourager. Puis, l’Investisseur 1 recrute ou convainc l’Investisseur 2 d’entrer dans la « plateforme », qui investit à son tour. L’escroc utilise alors ce nouvel argent pour payer (une fois de plus fictivement) les gains promis à l’Investisseur 1 et même à l’Investisseur 2 (afin de les appâter). Ce jeu de transfert se répète : chaque nouveau participant alimente le fonds commun qui sert à payer les précédents. Finalement, lorsque le flux de nouveaux déposants se tarit, il n’y a plus assez d’argent pour honorer les retraits. L’escroc disparaît alors avec le reste des fonds. Ce mécanisme est qualifié de cavalier : tout repose sur l’afflux continu d’argent frais.

Sur le plan historique, les pyramides de Ponzi sont anciennes (un cas connu est celui d’Adele Spitzeder en 1869). Elles ont généré des dizaines de milliards dans le monde (Charles Ponzi lui-même avait promis 50 % de rendement en 45 jours). En France et dans l’actualité récente, l’an dernier encore, le journal Les Échos soulignait que 2024 est « année en or pour les pyramides de Ponzi », avec près de 3 milliards de dollars détournés par ce biais, en grande partie via des montages liés aux cryptos. Dans la foulée des mouvements de prix haussiers, de nouveaux « investisseurs » peu méfiants se laissent prendre au piège. Il est donc crucial de comprendre ce mécanisme : un placement qui verse des « bénéfices » alors que rien n’a réellement rapporté, financés uniquement par les dépôts des nouveaux, est typique d’une cavalerie. Une arnaque vieille comme le monde mais qui entraine toujours plus d'investisseurs peu regardants, ne tombez pas dans ce piège !

L’affaire OmegaPro : un exemple de pyramide crypto

Parmi les plus grandes arnaques récentes en France, l’affaire OmegaPro occupe une place importante. Il y a quelques temps un ancien confrère reconverti en apporteur d'affaires, entre autres, vantait les mérites de ce site. OmegaPro était une soi-disant « plateforme de trading » de cryptomonnaies lancée en 2018, qui proposait de gagner de l’argent en « mettant son argent à disposition de traders ». Elle fonctionnait clairement sur un modèle pyramidal : la plateforme promettait des rendements astronomiques (par exemple le triplement du capital investi en 16 mois) ainsi que des commissions de recrutement de 7 %. Les dirigeants (dont Andreas Szakacs, Robert Velghe, Dilawar Singh, Mike Sims, Eric Worre... plusieurs venant de l’infâme OneCoin) présentaient OmegaPro comme une opportunité de fortune facile. Ils organisaient de grandes conventions (en janvier 2022 à Dubaï, la conférence « Rise » avait même pour vedette l’escroc condamné Jordan Belfort, le « Loup de Wall Street »). À l’instar des schémas de Ponzi classiques, une partie des premiers investisseurs recevait des gains supposés, ce qui servait à crédibiliser l’arnaque et à recruter massivement de nouvelles victimes.

Sur le plan législatif, dès 2020 l’AMF avait mis OmegaPro sur sa liste noire, alertant sur une plateforme qui n’était ni autorisée ni transparente. Pourtant, des milliers de personnes (plus de 2 000 uniquement en France) se sont fait piéger, perdant souvent d’importantes sommes. L’ampleur du préjudice a fini par déclencher de grosses poursuites judiciaires internationales : en 2024, des inculpations ont été lancées, notamment aux États-Unis (une procédure en Floride en août 2024 visait plusieurs dizaines de promoteurs dont Jordan Belfort) et des dirigeants ont été interpellés en Turquie et ailleurs. Bien que les enquêtes se poursuivent, l’ampleur du vol est colossal. Sur les réseaux sociaux et les forums, de nombreuses victimes témoignent de pertes énormes (en général plusieurs dizaines de milliers d’euros au minimum), souvent sans espoir de récupérer leurs fonds. Cet exemple souligne plusieurs points classiques des arnaques cryptos : des promesses excessives (rendements garantis + commissions de parrainage), une communication agressive (vidéos, réseaux sociaux, célébrités payées pour faire de la pub) et, au final, un effondrement brutal lorsque le flux de nouveaux investisseurs faiblit. De plus, OmegaPro illustre les connexions entre grandes arnaques : plusieurs leaders étaient déjà impliqués dans OneCoin, une autre pyramide colossale de crypto, ce qui suggère d’ailleurs un blanchiment de fonds et un réseau bien établi.

Autres arnaques cryptos récentes

Les escroqueries en crypto prennent de nombreuses formes innovantes. Voici quelques exemples marquants :

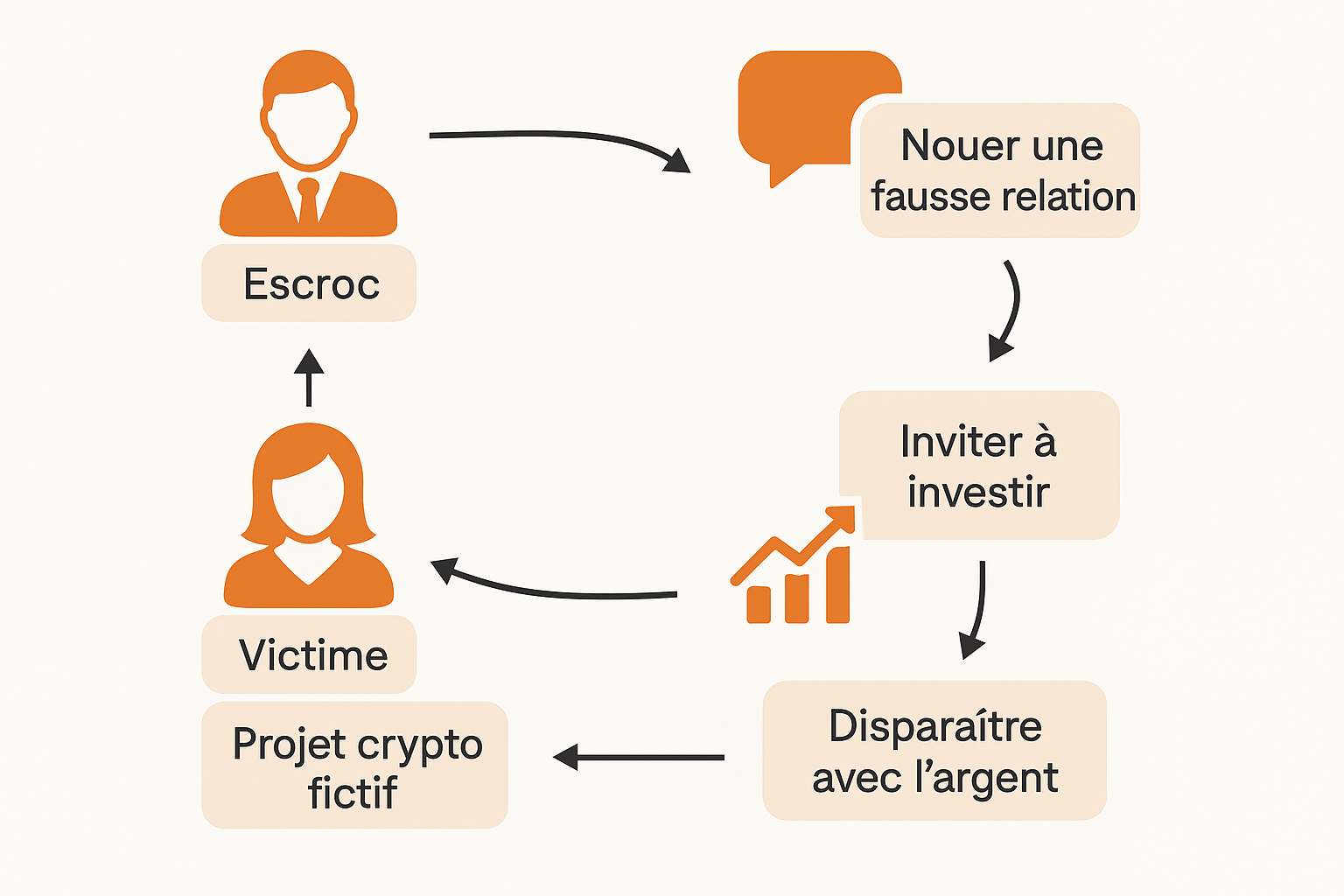

-« Pig butchering » (arnaque à l’engraissement) : ce terme récent décrit une escroquerie hybride romance/crypto : l’arnaqueur commence par nouer une relation (souvent par messagerie instantanée ou sur un site de rencontres) avec sa future victime, gagnant sa confiance (on « engraisse le cochon »). Puis il lui propose une « opportunité d’investissement » dans une crypto ou un projet financier. La victime est encouragée à déposer de fortes sommes sur une fausse plateforme : des gains initiaux fictifs peuvent parfois lui être versés pour l’inciter à investir encore plus. Une fois les sommes bloquées, l’escroc disparaît. D’après le cabinet TRM Labs, ce stratagème a explosé depuis quelques années : on estime qu’il a généré plus de 4,4 milliards de dollars en 2023, ciblant des millions d’investisseurs vulnérables. En France comme dans le monde, de nombreuses victimes ont été contactées via WhatsApp ou WeChat et ont perdu de l’argent en essayant de « trader » sur des sites inexistants. Le FBI signale une envolée des plaintes en 2023 (3,96 milliards $ de pertes déclarées aux États-Unis, +53% par rapport à l’année précédente). L’élément clé de ces arnaques est la manipulation psychologique progressive : l’escroc « tombe amoureux » de sa cible pour obtenir sa confiance, avant de lui faire miroiter de faux profits cryptographiques.

-Faux portefeuilles (wallets) et phishing : dans ce piège classique, l’utilisateur est amené à installer une application mobile ou une extension de navigateur qui ressemble fort à un wallet crypto légitime (Exodus, Metamask, etc.). Un simple phishing d’URL sur l’App Store ou Google Play suffit : on crée un faux wallet arborant le même logo et le même design que l’original, mais qui transmet en réalité la clé privée saisie aux attaquants. Un cas concret : un investisseur expérimenté a perdu 80 000 $ en quelques minutes après avoir téléchargé sur le Play Store une fausse appli « Exodus ». Pensant transférer ses cryptos sur son phone, il a volontairement renseigné ses clés privées dans cet outil malveillant et s’est retrouvé vidé de ses fonds instantanément. L’arnaque est redoutable parce qu’elle exploite la moindre précipitation : le jour même où le véritable wallet Exodus comptait 100 000 téléchargements et 16 000 avis, une contre-façon n’en affichait qu’un millier et quelques dizaines d’avis négatifs. Pour s’en protéger, il faut toujours vérifier scrupuleusement l’éditeur et le nombre de téléchargements d’une application et, surtout, ne jamais communiquer sa clé privée à un tiers, même s’il prétend venir d’un support technique ou d’un site officiel.

-Usurpation d’identité et deepfakes : les escrocs exploitent également les réseaux sociaux et internet pour usurper l’image de personnalités ou de médias connus. Récemment, on a vu fleurir des faux articles sur Twitter et Facebook, attribués à des humoristes (Redouane Bougheraba), animateurs (Karine Ferri) ou influenceurs (Inoxtag), prétendant qu’ils révèlent « une astuce » pour gagner des milliers d’euros en crypto. Ces « publications sponsorisées » abusent parfois de vrais logos de presse (Libération, Le Figaro) et utilisent de fausses citations dans un format clic-bait. En réalité, ces fausses nouvelles invitent les lecteurs à cliquer vers une plateforme de trading frauduleuse. Les victimes qui s’inscrivent sont alors harcelées par de faux conseillers qui leur font déposer de l’argent. Quand elles tentent de retirer leurs gains, on leur réclame de mystérieuses « taxes » fictives et l’argent ne sort jamais. En un an, plusieurs dizaines de stars (Élise Lucet, Le Monde, Libération, etc.) ont vu leur image détournée pour ce type de piège. L’AMF elle-même a signalé qu’une plateforme nommée Immediate Connect avait ainsi escroqué au moins 100 millions d’euros d’investisseurs en se faisant passer pour un site légitime. Le mécanisme est une variante de pig butchering mais via la supercherie visuelle, même les plus méfiants peuvent se faire prendre si l’information semble provenir d’une source crédible.

-Rug pulls et projets NFT/DeFi fantômes : dans l’écosystème crypto, il est courant qu’une équipe crée un projet (NFT ou DeFi) très médiatisé, pousse les investisseurs à acheter et fait ensuite disparaître la liquidité en retirant brusquement tous les fonds (on « tire le tapis »). C’est ce qu’on appelle un rug pull. Par exemple, début 2022 un projet NFT baptisé Blockverse (inspiré de Minecraft) a vendu 10 000 jetons à 0,05 ETH chacun, levant plus d’un million de dollars en quelques heures. Une fois l’offre épuisée, les auteurs ont purement et simplement effacé tout le site web et les serveurs : les NFT n’ont plus eu aucune valeur. Les acheteurs ont ainsi été laissés avec un « certificat numérique » sans aucune contrepartie. En droit français, cette pratique est considérée comme une escroquerie ou une publicité mensongère passible de peines sévères. Mais dans les faits, c’est souvent peine perdue : une fois les tokens achetés, l’argent a disparu. Au-delà des NFT, on retrouve ce type de manœuvre dans des faux protocoles DeFi ou tokens rug-pull sur un Exchange décentralisé : l’équipe retire soudainement la liquidité du pool, le cours s’effondre et les détenteurs se retrouvent avec des jetons sans valeur.

-Autres systèmes pyramides : NovaTech, iComTech... : hors cryptos natives, certains arnaqueurs reprennent des montages pyramidaux classiques autour de la crypto. C’est le cas de NovaTech : la SEC américaine vient de révéler qu’une entreprise de marketing de réseau avait escroqué 200 000 investisseurs pour environ 650 millions de dollars. NovaTech promettait de placer l’argent en cryptos et Forex avec des rendements « garantis », mais, au final, elle payait les anciens investisseurs avec les dépôts des suivants, un Ponzi classique. Les fondateurs Cynthia et Eddy Petion ont été inculpés début 2024, tout comme plusieurs promoteurs qui recrutaient malgré les alertes. De même, en 2024 aux États-Unis, les fondateurs d’iComTech (présentée comme une entreprise de minage et de trading crypto) ont été reconnus coupables d’un important Ponzi. Ils organisaient des soirées fastueuses pour promouvoir l’« indépendance financière » de leurs victimes, promettaient des retours quotidiens sur investissement et acceptaient tous types de paiements (liquide, chèque, crypto). En réalité, aucun matériel de minage ou programme de trading n’existait : les dirigeants ont juste dépensé l’argent des victimes en voitures et vêtements de luxe. Ces affaires soulignent que même si la fraude évolue techniquement, les tactiques restent souvent les mêmes : recrutement intensif, promesses irréalistes et usage de la crypto comme prétexte pour rendre l’offre « moderne ».

Signaux d’alerte et bonnes pratiques de vigilance

Comment ne pas tomber dans ces pièges ? Les autorités fournissent de nombreux conseils. En premier lieu, méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies : un rendement garanti extrêmement élevé n’existe pas, en particulier dans le monde de la crypto. Toute entreprise qui vous assure de doubler ou tripler votre argent en quelques mois est certainement frauduleuse. De même, vérifiez toujours la légalité de la plateforme. En France par exemple, un prestataire de services sur crypto-actifs doit être enregistré (statut de PSAN) et figurer sur la liste blanche de l’AMF. La présence de mentions légales, d’infos de contact claires et d’un siège social vérifiable est un bon signe leur absence est une alerte majeure.

Autres indices : la pression à l’investissement (le fameux FOMO ou « il faut décider maintenant ! »), les méthodes de paiement non sécurisées (crypto inconnue, virement vers l’étranger), ou encore la promesse d’un business « secret » réservé aux membres. L’AMF rapporte des cas où un conseiller contactait une personne en pleine nuit pour l’inciter à investir d’urgence, moyennant un faux emprunt, puis lui annonçait le lendemain un énorme gain nécessitant un nouveau versement (scénario classique d’« arnaque dans l’arnaque »). De façon générale, la règle est : ne jamais envoyer d’argent sous la pression et sans avoir longuement réfléchi. Si vous investissez, commencez par de toutes petites sommes, puis faites un retrait test dès que possible. Les escrocs payent souvent un premier petit « retrait » pour vous convaincre, puis bloquent l’accès aux montants plus élevés. Par exemple, dans des cas réels, un investisseur a demandé un retrait après avoir placé une somme modeste : l’escroc a d’abord versé les gains promis pour instaurer la confiance, puis a bloqué le compte quand il s’est agi de rapatrier des montants plus importants. Ce type de procédure (quelques dépôts en augmentation, gains théoriques, puis blocage) est la marque d’un Ponzi.

Enfin, vérifiez toujours vos sources d’information et vos interlocuteurs. Ne croyez pas aveuglément un site qui affiche des logos connus ou des témoignages bidon, comme nous l’avons vu, de nombreuses publicités crypto usurpent l’identité de journalistes ou d’influenceurs. Assurez-vous qu’un avis d’expert provient d’un média fiable et confirmez sur d’autres sites officiels. Ne cliquez pas sur des liens sponsorisés non sollicités et n’installez jamais d’application sans l’avoir cherchée sur le site officiel du fournisseur. Adoptez la devise « Don’t trust, verify » (ne faites pas confiance par défaut, vérifiez) : comparez les noms d’éditeurs d’applis, les avis d’utilisateurs et consultez des sources indépendantes.

En résumé, la prudence reste de mise : un investissement en crypto ne doit pas être improvisé. Évitez les opportunités non sollicitées, recherchez des informations multiples avant d’agir. Rappelez-vous que derrière les promesses mirobolantes se cachent souvent des montages frauduleux. Comme le souligne l’AMF, il n’y a pas de repas gratuit : « des rendements élevés garantis, ça n’existe pas ». Si vous doutez ou êtes sollicité, n’hésitez pas à contacter des organismes officiels (AMF, médiateur…) pour vérifier la légitimité. Cette vigilance est la clé pour ne pas voir votre épargne s’envoler dans une arnaque crypto.

.png)