Quand on parle de cryptomonnaies, on pense souvent aux prix qui flambent et aux investissements. Mais derrière les cours de Bitcoin ou d’Ethereum se cache des moteur technologiques. Chaque projet crypto apporte son lot d’innovations disruptives : nouvelles façons de sécuriser les transactions, d’automatiser des contrats, d’améliorer la confidentialité, d’augmenter la rapidité ou encore de connecter différents réseaux entre eux. En d’autres termes, les cryptos ne se résument pas à de la monnaie numérique, ce sont avant tout des prouesses techniques qui redéfinissent la façon dont on échange de la valeur et des informations.

Dans cet article, nous allons explorer quelques-unes de ces technologies clés qui rendent les cryptomonnaies si innovantes. Nous commencerons par les deux géants du secteur, Bitcoin et Ethereum, pionniers de la blockchain et des smart contracts, puis nous partirons à la découverte de projets moins connus qui ont développé des approches tout aussi passionnantes (réseaux de seconde couche, anonymat, multi-chaînes, nouvelles structures de registre, etc.). Certains concepts ont déjà été détaillés dans d’autres articles du blog , nous les résumerons brièvement, alors attachez vos ceintures, c’est parti pour un tour d’horizon technologique du monde des cryptos !

Bitcoin : la blockchain et la preuve de travail, une révolution de la confiance

Le Bitcoin est la toute première cryptomonnaie grand public et il a introduit en 2009 une technologie radicalement nouvelle : la blockchain (oui, repartons avec la base pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, ça fait toujours du bien). On peut la voir comme un grand livre de comptes public où chaque page représente un bloc de transactions validées, formant au fil du temps une chaîne infalsifiable. Une fois qu’une page (un bloc) est remplie et ajoutée à la chaîne, elle ne peut plus être modifiée ni supprimée. Tous les participants du réseau (les nœuds) possèdent une copie de ce registre et vérifient chaque transaction selon des règles cryptographiques strictes. C’est ce mécanisme décentralisé qui rend le Bitcoin sécurisé et transparent par conception : aucune autorité centrale ne contrôle les échanges et pourtant chacun peut vérifier l’authenticité des transactions enregistrées.

Pour parvenir à un consensus sur l’état du réseau (c’est-à-dire s’accorder sur quelles transactions sont valides et dans quel ordre), Bitcoin utilise un algorithme de Preuve de Travail (Proof of Work, PoW). En pratique, cela signifie que des ordinateurs appelés mineurs s’affrontent en permanence pour résoudre un problème mathématique complexe et ainsi valider le prochain bloc. Le premier à réussir ajoute le bloc à la blockchain et est récompensé en bitcoins. Cette compétition exige une énorme puissance de calcul, rendant toute tentative de triche coûteuse et quasiment impossible, il faudrait contrôler plus de la moitié de la puissance de calcul totale pour falsifier l’histoire du registre. La preuve de travail garantit ainsi l’intégrité du Bitcoin au prix d’une consommation énergétique importante.

Pourquoi une telle infrastructure est-elle considérée comme disruptive ? Parce qu’elle a permis, pour la première fois, d’avoir un système de monnaie numérique qui fonctionne sans tiers de confiance, sans banque, banque centrale, état ou autre organisme de régulation. Avant Bitcoin, envoyer de l’argent électroniquement impliquait toujours une banque ou un intermédiaire. Avec la blockchain, deux personnes peuvent échanger de la valeur directement, de pair à pair, sans intermédiaire qui pourrait censurer, bloquer ou altérer la transaction. La rareté des bitcoins est assurée par le code lui-même (seulement 21 millions seront émis) et les règles du système sont transparentes et immuables. En somme, Bitcoin a démontré qu’on pouvait créer la confiance avec du code plutôt qu’avec des institutions une idée réellement révolutionnaire en 2009.

Bien sûr, Bitcoin n’est pas parfait : sa conception privilégie la sécurité et la décentralisation, ce qui se paye par une vitesse de traitement limitée. Les blocs de Bitcoin font environ 1 Mo et sont minés toutes les 10 minutes en moyenne, ce qui limite le réseau à ~7 transactions par seconde maximum. En période de forte demande, Bitcoin peut se retrouver engorgé : les frais montent en flèche et les délais de confirmation s’allongent. Pas idéal pour acheter sa baguette avec des satoshis… Mais rassurez-vous, des solutions ont émergé pour améliorer l’évolutivité de Bitcoin tout en conservant ses atouts. La plus célèbre s’appelle le Lightning Network et c’est notre prochaine étape.

Lightning Network : des paiements instantanés pour Bitcoin

Lorsque le réseau Bitcoin est saturé, il devient coûteux et lent de régler de petites transactions. Le Lightning Network a été conçu spécialement pour résoudre ce problème de scalabilité. Plutôt que d’enregistrer chaque transaction sur la blockchain principale, Lightning permet d’effectuer des échanges hors-chaîne à la vitesse de l’éclair (d’où son nom ⚡) et pour des frais minimes. Comment cela fonctionne-t-il ?

L’idée de base du Lightning Network est d’ouvrir des canaux de paiement entre deux utilisateurs. Imaginons que Alice et Bob veulent pouvoir s’échanger des bitcoins fréquemment. Ils vont verrouiller ensemble une certaine somme sur la blockchain Bitcoin dans un contrat multi-signatures (une sorte de coffre-fort que seul un accord commun peut ouvrir). Cette opération d’ouverture du canal est la seule transaction enregistrée “on-chain”. Une fois le canal créé, Alice et Bob peuvent effectuer autant de transactions qu’ils le souhaitent à l’intérieur du canal, sans surcharger la blockchain. Chaque échange entre eux met simplement à jour le solde de chacun dans le canal, de façon cryptographiquement sécurisée. Les paiements sont instantanés et quasi gratuits, puisque personne ne doit attendre le prochain bloc ni payer de mineurs pour chaque petite transaction. Ce n’est qu’au moment de la fermeture du canal que le solde final est enregistré sur la blockchain Bitcoin via une transaction de clôture. Si Alice et Bob ont échangé 100 fois entre-temps, la blockchain n’en verra finalement que deux transactions : l’ouverture et la fermeture du canal un vrai gain d’efficacité !

Mais le Lightning Network ne s’arrête pas à des canaux deux à deux. C’est en réalité un réseau entier de canaux interconnectés. Si Alice a un canal avec Bob et Bob un canal avec Carole, alors Alice peut payer Carole en passant par Bob (qui relaie la transaction via ses canaux ouverts). Le protocole utilise des mécanismes astucieux (contrats timelocks HTLC) pour que ce routage se fasse de manière sûre : soit tous les transferts intermédiaires aboutissent, soit rien n’est effectué, garantissant qu’aucune partie ne perde ses fonds en cours de route. Ainsi, n’importe qui peut payer n’importe qui d’autre à travers le réseau Lightning, sans connexion directe, un peu comme sur Internet où les paquets de données trouvent leur chemin via divers routeurs. Le résultat ? Bitcoin devient utilisable pour de micro-paiements instantanés, avec des frais souvent inférieurs au centime d’euro là où une transaction classique pouvait coûter plusieurs euros lors des congestions.

Le Lightning Network apporte donc à Bitcoin une couche de paiement ultra-rapide sans sacrifier la sécurité de la couche de base. La blockchain principale agit en quelque sorte comme l’ultime arbitre (garantissant les dépôts initiaux et la clôture), tandis que l’essentiel des échanges courants se fait off-chain, de façon privée et efficace. Depuis son lancement en 2018, le réseau Lightning n’a cessé de grandir et de gagner en capacité. Il compte des milliers de nœuds et plus de 3 000 BTC de liquidité totale en 2024, permettant même des usages innovants comme payer en bitcoins sur Twitter ou alimenter l’essor de Bitcoin au Salvador. Pour approfondir le fonctionnement du Lightning Network, n’hésitez pas à consulter l'article dédié qui détaille pas à pas la magie des canaux de paiement. En somme, grâce à Lightning, le Bitcoin conserve son statut d’or numérique ultra-sécurisé, tout en se dotant d’un réseau secondaire où les transactions sont aussi rapides qu’un éclair ⚡.

Ethereum : des smart contracts pour une blockchain programmable

Si Bitcoin a ouvert la voie, Ethereum (lancé en 2015) a propulsé la technologie blockchain dans une nouvelle dimension. Là où Bitcoin se limite essentiellement à des transactions monétaires simples, Ethereum a introduit la notion de smart contracts (contrats intelligents), transformant la blockchain en un véritable ordinateur mondial décentralisé. Un smart contract est un programme informatique autonome, stocké sur la blockchain, qui s’exécute automatiquement quand certaines conditions sont remplies. En d’autres termes, Ethereum permet de déployer du code qui gère de la valeur, sans intermédiaires. Cela a l’air abstrait, mais l’impact est énorme : finance décentralisée (DeFi), NFT, jeux blockchain, organisations autonomes (DAO)… tout un écosystème d’applications trustless est né grâce à cette idée.

Concrètement, comment ça marche ? Les développeurs peuvent écrire des contrats intelligents dans des langages dédiés (comme Solidity) et les déployer sur la blockchain Ethereum. Une fois publiés, ces contrats deviennent inaltérables et transparents : leur code est visible de tous et personne (pas même leur créateur) ne peut le modifier sans déclencher les règles prédéfinies. On peut ainsi créer par code des protocoles financiers (prêts, échanges, assurances…) qui fonctionneront exactement comme programmés, sans avoir besoin de banque ou d’autorité centrale. Par exemple, un smart contract peut stipuler « envoyer 10 ETH à Alice lorsque le 23/06/2025 arrive » – et il le fera, quoi qu’il arrive, dès que la date sera atteinte. Cette automatisation et cette fiabilité ouvrent des possibilités immenses. Ethereum a en quelque sorte généralisé la blockchain : au lieu d’une simple monnaie, c’est une plateforme complète où l’on peut construire toutes sortes d’applications décentralisées (dApps). C’est pour cela qu’on parle de blockchain de deuxième génération, comparée à Bitcoin.

Évidemment, cette puissance de calcul décentralisée a un coût. Pendant longtemps, Ethereum a souffert des mêmes problèmes que Bitcoin en pire : des frais de transaction très élevés et des ralentissements lorsque le réseau était sollicité (chaque opération de smart contract consomme des ressources appelées gas). La période DeFi/NFT de 2020-2021 a montré les limites d’Ethereum 1.0, dont la capacité était insuffisante pour le monde entier. La bonne nouvelle, c’est qu’Ethereum a entamé sa mue technologique pour mieux passer à l’échelle. En septembre 2022, Ethereum a réalisé The Merge (« la Fusion »), un événement historique où le réseau est passé en l'espace d'un bloc du Proof of Work au Proof of Stake (preuve d’enjeu) pour son consensus. Au lieu de faire travailler des milliers de mineurs sur des calculs gourmands, Ethereum s’appuie maintenant sur des validateurs qui mettent en gage (stakent) de l’ETH pour sécuriser le réseau. Résultat : une réduction de 99,95 % de la consommation d’énergie par transaction sans sacrifier la sécurité et un réseau prêt pour de futures améliorations de performance. La transition a été comparée à « changer le moteur d’un avion en plein vol » et elle s’est déroulée sans accroc, ce qui est un exploit en soi.

Avec le passage au Proof of Stake, Ethereum jette les bases d’autres optimisations comme le sharding (prévu pour séparer le réseau en sous-chaînes parallèles afin d’accroître le débit) et l’adoption de solutions de seconde couche (les rollups ZK qui traitent des lots de transactions hors de la chaîne principale puis publient une preuve). En somme, Ethereum évolue pour rester la colonne vertébrale de la blockchain programmable, capable de supporter un usage mondial. Pour le moment, il demeure la plateforme reine des smart contracts, avec des milliers de dApps actives.

Monero, Zcash : la quête de la confidentialité absolue

Bitcoin et Ethereum apportent transparence et sécurité, mais ils ont un gros défaut pour certains usages : toutes les transactions sont publiques. Sur une blockchain traditionnelle, n’importe qui peut consulter les adresses émettrices et réceptrices ainsi que les montants transférés. Pas idéal si l’on souhaite de la confidentialité financière, car on peut potentiellement remonter jusqu’à votre solde ou tracer vos habitudes de paiement. C’est ici qu’entrent en scène les cryptomonnaies dites anonymes (ou privacy coins), dont les plus connues sont Monero et Zcash. Leurs technologies disruptives résident dans des outils cryptographiques avancés permettant de cacher les informations sensibles tout en conservant une blockchain fonctionnelle et vérifiable. Voyons comment chacune s’y prend.

Monero (XMR), lancé en 2014, a misé sur une approche multi-facettes pour rendre ses transactions totalement opaques par défaut. Premièrement, Monero utilise les ring signatures (signatures en cercle) pour masquer l’origine des fonds. Au lieu de signer une transaction avec votre clé uniquement, vous signez en groupe avec plusieurs clés publiques prises au hasard dans le réseau. Pour un observateur externe, impossible de déterminer laquelle des clés du groupe est la vraie source c’est comme si une dépense pouvait provenir de n’importe qui parmi un ensemble d’utilisateurs possibles. Ainsi, le vrai signataire est noyé dans la foule, ce qui rend la transaction intraçable du point de vue de l’émetteur. Deuxièmement, Monero recourt aux adresses furtives (stealth addresses) pour protéger le destinataire. Là encore, plutôt que d’envoyer les fonds à une adresse publique figée (comme en Bitcoin), l’expéditeur génère pour chaque transaction une adresse unique aléatoire liée au destinataire. Le receveur pourra débloquer ces fonds avec sa clé privée, mais à l’observateur, chaque paiement apparaît envoyé vers une adresse différente sans lien entre elles. En gros, vous pouvez publier une seule adresse Monero publique et malgré cela toutes vos entrées de paiement seront dissociées et impossibles à relier entre elles ou à votre identité. Enfin, Monero chiffre aussi les montants (grâce à un procédé nommé RingCT), de sorte qu’on ne voit même pas combien a été envoyé. Au final, Monero rend chaque transaction confidentielle : on ne connaît ni l’émetteur réel, ni le destinataire réel, ni le montant tout en permettant aux nœuds de vérifier qu’aucune création frauduleuse de coins n’a lieu (grâce aux propriétés mathématiques des signatures de cercle et engagements cryptographiques). Le revers de la médaille est un léger surcoût en taille de données et en complexité, mais Monero démontre qu’il est possible d’avoir une crypto fongible et privée par conception.

Zcash (ZEC), de son côté, utilise une toute autre innovation cryptographique pour atteindre un objectif similaire : les Zero-Knowledge Proofs (preuves à connaissance nulle). Plus précisément, Zcash a implémenté en 2016 un système de preuves appelé zk-SNARKs permettant de prouver la validité d’une transaction sans en révéler le contenu. Avec Zcash, les utilisateurs ont le choix entre des transactions “transparentes” (comme en Bitcoin, visibles) et des transactions protégées (shielded) entièrement chiffrées. Lorsqu’une transaction protégée est effectuée, les nœuds du réseau vérifient via la zk-proof que : 1) l’émetteur possède bien les fonds qu’il veut envoyer, 2) qu’il n’y a pas de fraude (double dépense, etc.), sans apprendre ni qui envoie à qui, ni quel montant. Tout ce qu’on voit sur la blockchain, c’est qu’une transaction cryptée a eu lieu, point. La preuve zk-SNARK jointe assure que cette opération respecte toutes les règles du protocole, mais les détails restent chiffrés et donc privés. Zcash parvient ainsi à résoudre le dilemme transparence vs vie privée : on conserve une blockchain sécurisée et vérifiable par tous, mais les données financières des utilisateurs restent confidentielles.

Grâce à des techniques comme les ring signatures de Monero ou les zk-proofs de Zcash, la confidentialité financière fait un bond en avant. Bien sûr, ces cryptos anonymes soulèvent aussi des questions de réglementation (elles sont parfois vues d’un mauvais œil par les autorités) et leurs mécanismes complexes nécessitent une confiance dans la cryptographie sous-jacente. Mais d’un point de vue technologique, ce sont de véritables prouesses. Elles démontrent qu’il est possible d’avoir le beurre et l’argent du beurre : une monnaie numérique anonyme mais qui reste sûre et utilisable. La protection de la vie privée est un enjeu majeur du XXIᵉ siècle et les cryptomonnaies innovent à grande vitesse pour concilier liberté individuelle et confiance collective.

Polkadot : un internet de blockchains grâce aux parachains

Imaginons maintenant que l’on dispose de plusieurs blockchains spécialisées l’une excelle dans les smart contracts, l’autre dans la confidentialité, une troisième dans la gestion de données d’objets connectés, etc. Historiquement, ces réseaux sont isolés les uns des autres, un peu comme des villages aux routes non reliées. Ne serait-il pas formidable de pouvoir les connecter, pour faire circuler librement informations et actifs d’une chaîne à l’autre ? C’est le défi de l’interopérabilité qu’entend relever Polkadot. Lancé en 2020 par Gavin Wood (co-fondateur d’Ethereum), Polkadot propose une architecture multi-chaînes originale permettant à différentes blockchains de cohabiter sous une même “toiture” tout en partageant la sécurité.

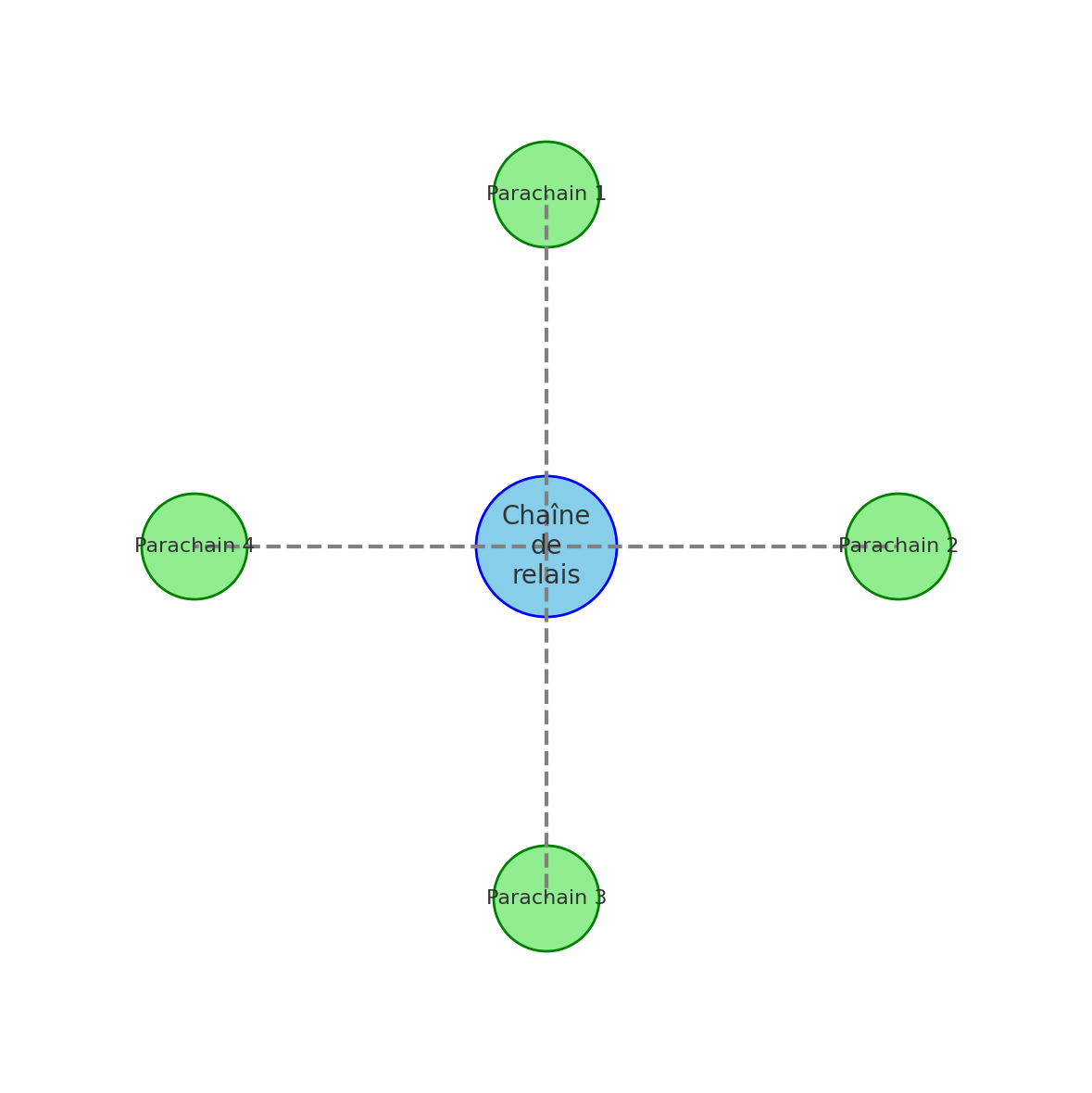

Schéma simplifié de l’architecture Polkadot : une chaîne de relais (en bleu) au centre, connectée à plusieurs parachains (en vert). La chaîne de relais coordonne le consensus et la sécurité pour l’ensemble, tandis que chaque parachain peut être une blockchain spécialisée interagissant avec les autres via le réseau.

Au cœur de Polkadot se trouve la Relay Chain (chaîne de relais), la colonne vertébrale du réseau qui assure la sécurité partagée et la communication inter-chaînes. La Relay Chain utilise un mécanisme de consensus Nominated Proof of Stake (NPoS) : des validateurs s’occupent de produire et valider les blocs, tandis que des nominateurs les soutiennent en mettant en jeu leurs tokens DOT, ce qui renforce la décentralisation du choix des validateurs. Cette chaîne centrale n’offre volontairement que des fonctionnalités limitées (elle n’exécute pas de smart contracts complexes par exemple) afin de rester très efficiente dans son rôle de chef d’orchestre. Ce sont les parachains qui apportent la richesse fonctionnelle. Une parachain est une blockchain indépendante qui se connecte à la Relay Chain et bénéficie ainsi de la sécurité commune du réseau Polkadot. Chaque parachain peut avoir son propre design : son propre modèle de données, son token, ses règles de fonctionnement… l’idée étant qu’elle est libre d’innover pour un cas d’usage particulier, tout en déléguant à Polkadot la gestion du consensus et de la sécurité globales.

Polkadot permet ainsi de construire un véritable réseau de blockchains interopérables. Les parachains communiquent entre elles via un protocole appelé XCMP (Cross-Chain Message Passing), qui permet d’envoyer des messages (par exemple des transactions ou des données) d’une chaîne à une autre de manière sécurisée. Par exemple, une parachain spécialisée en finance décentralisée pourrait interagir avec une parachain dédiée à la gestion d’identité pour vérifier un utilisateur, ou transférer un actif vers une parachain orientée marketplace NFT, le tout sans passer par des échanges centralisés. La Relay Chain assure que ces échanges sont cohérents. Une analogie souvent utilisée est celle d’un hub et de rayons : Polkadot fait le hub central et les parachains sont les rayons connectés, chacun avec sa spécificité mais faisant partie d’un même ensemble. Le système de Polkadot inclut aussi des bridges (ponts) pour se connecter à des blockchains externes non-natives (comme Ethereum ou Bitcoin), afin que vraiment toute blockchain puisse, à terme, interagir avec le réseau.

Cette approche multi-chaîne est disruptive car elle abolit les silos entre blockchains. Plutôt que d’avoir une multitude de projets concurrents ne communiquant pas, Polkadot propose une méta-plateforme où la force de l’un peut bénéficier à l’autre. C’est un peu l’Internet des blockchains : chaque parachain est un peu comme un serveur avec son service, relié à d’autres via un protocole commun. Techniquement, la mise en place est complexe, par exemple, les parachains doivent “louer” un slot pour s’intégrer à la Relay Chain via des enchères (ce qui a donné lieu aux fameux crowdloans en DOT pour soutenir les projets). Mais une fois en place, elles profitent d’une sécurité collective solide sans avoir à recruter chacune leur propre armée de validateurs. Polkadot n’est pas seul sur ce créneau : Cosmos est un autre écosystème visant l’interopérabilité, mais avec une philosophie différente (chaque blockchain Cosmos garde son propre consensus et souveraineté, l’interconnexion se faisant via des hubs et le protocole IBC). Quoi qu’il en soit, l’avenir semble aller vers plus de connexions entre chaînes. Les utilisateurs ne se soucieront peut-être même plus de quelle blockchain ils utilisent, un peu comme on ne se soucie pas du chemin emprunté par un paquet Internet. Polkadot est un bel exemple de cette vision, en offrant dès aujourd’hui un réseau où plusieurs blockchains hétérogènes coopèrent, ouvrant la porte à des applications cross-chain inédites et à une scalabilité accrue (puisque chaque parachain ajoute sa capacité propre en parallèle des autres).

IOTA et la révolution des DAG : au-delà de la chaîne de blocs

Depuis le début, nous parlons de blockchains, littéralement des chaînes de blocs. Mais est-ce la seule structure possible pour un registre distribué ? IOTA a bousculé cette idée reçue en proposant un registre en forme de graphe orienté acyclique (DAG) plutôt qu’une chaîne linéaire de blocs. Son nom, Tangle, signifie « enchevêtrement » en anglais, ce qui décrit bien sa structure. L’objectif annoncé d’IOTA était de fournir une infrastructure adaptée à l’Internet des Objets (IoT), capable de gérer un très grand nombre de micro-transactions entre machines, sans frais et avec une scalabilité théoriquement illimitée. Pour ce faire, IOTA abandonne purement et simplement la notion de blocs : dans le Tangle, chaque transaction est un nœud du graphe qui valide lui-même d’autres transactions.

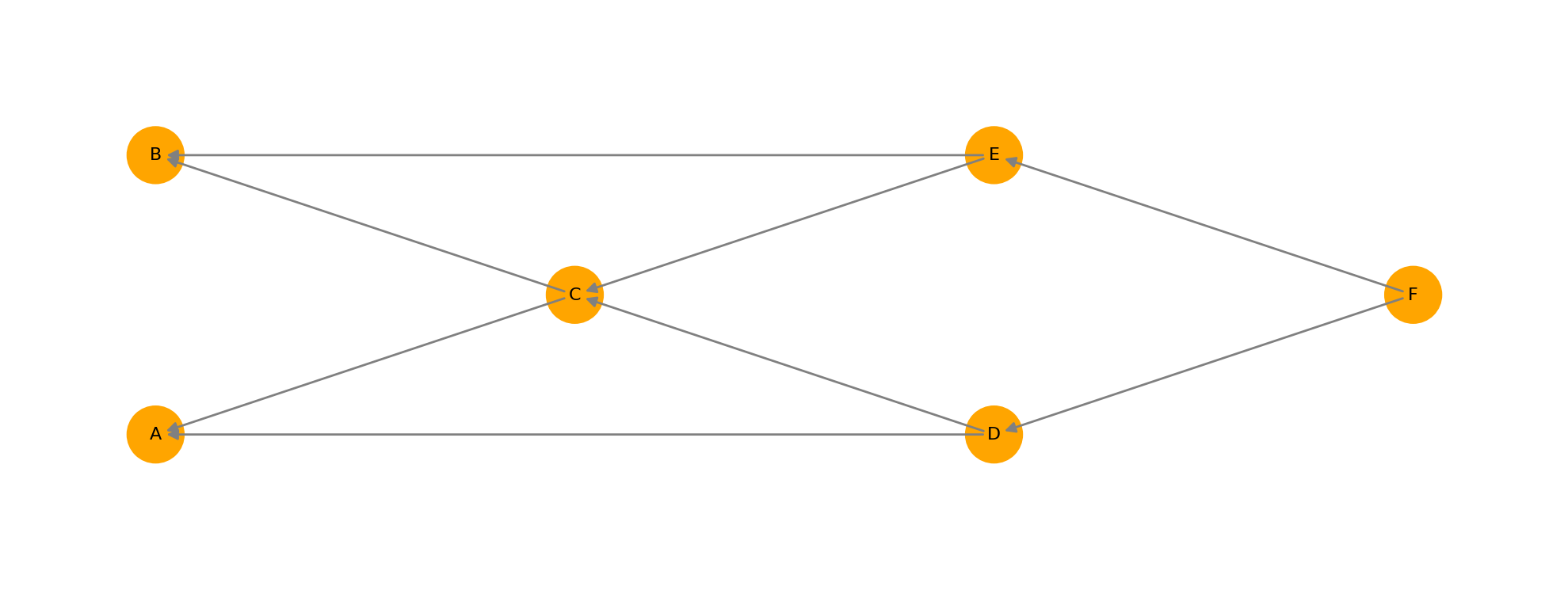

Illustration du Tangle d’IOTA : chaque cercle orange représente une transaction et les flèches grises indiquent qu’une nouvelle transaction approuve deux transactions précédentes. Cela forme un graphe orienté acyclique (DAG) plutôt qu’une chaîne linéaire : de multiples transactions peuvent être validées en parallèle, améliorant la rapidité et la fluidité du réseau.

Concrètement, lorsque vous émettez une transaction IOTA, votre appareil doit d’abord en valider deux autres aléatoires dans le réseau (généralement les plus récentes, qu’on appelle des tips tant qu’elles n’ont pas été confirmées). Pour ce faire, il va exécuter un petit calcul de Proof of Work (difficulté très faible, rien à voir avec Bitcoin) afin de prouver qu’il a bien fait l’effort de validation. Une fois ce travail effectué, votre transaction est diffusée à son tour et deviendra elle-même quelque chose que d’autres viendront approuver. Ainsi, chaque participant contribue à la validation du réseau. Il n’y a plus de mineurs distincts des utilisateurs : les émetteurs de transactions sont les validateurs. Ce modèle novateur a plusieurs implications intéressantes : d’abord, il n’y a aucun frais de transaction puisque personne n’a besoin d’être rémunéré pour valider (chacun le fait pour ses propres envois). Ensuite, plus il y a d’activité, plus il y a de validateurs disponibles simultanément le système gagne en rapidité avec la charge, au lieu de ralentir ! Cela répond bien au cas de l’IoT où l’on imagine des milliards de micro-paiements entre capteurs et objets : le réseau IOTA pourrait en théorie absorber ce flot grâce à son parallélisme massif.

Bien sûr, pour que ce bel édifice tienne, il faut quelques règles supplémentaires. IOTA a par exemple mis en place un système pour choisir les transactions à approuver de manière équilibrée (afin d’éviter qu’une partie du graphe ne reste orpheline). Le consensus sur l’ordre global des transactions dans un DAG peut être complexe, mais IOTA utilise des algorithmes probabilistes pour estimer le niveau de confiance (chaque nouvelle validation renforçant le poids d’une transaction dans le graphe). Au début, pour prévenir certaines attaques, IOTA fonctionnait avec un “coordinateur” centralisé qui faisait office de filet de sécurité ce qui a fait grincer des dents car cela contrevenait à l’idéal 100% décentralisé. La bonne nouvelle est qu’après des années de R&D (projet Coordicide), IOTA devrait se débarrasser totalement de ce coordinateur en 2025 pour devenir pleinement distribué. Notons qu’IOTA n’est pas la seule à explorer les DAGs : d’autres projets comme Nano (block-lattice où chaque compte a sa propre chaîne, permettant des transactions sans frais) ou Hedera Hashgraph (gossip protocol avec votations virtuelles) proposent des alternatives au modèle blockchain classique. Cela montre que la crypto-sphère expérimente diverses structures de registre pour optimiser tel ou tel aspect (vitesse, taille, frais, etc.).

IOTA reste un projet audacieux et parfois controversé, mais il a le mérite d’avoir prouvé qu’on pouvait penser hors du cadre de la blockchain. Son Tangle est une approche vraiment disruptive : en supprimant les mineurs et les blocs, il promet un réseau où chaque nouvelle transaction renforce la solidité de l’ensemble. Est-ce la panacée ? L’avenir le dira. Les premières années d’IOTA ont révélé des défis (gestion de la sécurité du DAG, cas d’attaques réseau, etc.), mais ses idées inspirent largement la recherche. Au minimum, IOTA nous aura montré qu’une cryptomonnaie peut fonctionner sans chaîne de blocs, ouvrant ainsi la porte à toute une famille de registres distribués basés sur des graphes. Pour les cas d’usage comme l’IoT où les micro-transactions doivent être ultra-rapides et nombreuses, c’est une piste très prometteuse.

Solana : la course à la vitesse avec la Proof of History

Parlons pour finir de performance pure. Si Bitcoin traite ~7 TPS et Ethereum ~15 TPS (avant ses upgrades), certaines blockchains récentes affichent des objectifs de plusieurs milliers voire millions de transactions par seconde. L’exemple emblématique est Solana, souvent citée comme l’une des blockchains les plus rapides du monde. Solana conjugue plusieurs innovations pour y parvenir et la plus originale est ce qu’on appelle la Proof of History (PoH) preuve d’histoire ou preuve de temps. L’idée peut sembler étrange, car la PoH n’est pas un mécanisme de consensus à proprement parler, mais plutôt un moyen de notariser le temps qui passe au sein du réseau de façon vérifiable. En d’autres termes, Solana a intégré une horloge cryptographique directement dans sa blockchain pour synchroniser et ordonner les transactions bien plus efficacement que par les méthodes traditionnelles.

Pourquoi est-ce important ? Dans les systèmes distribués, se mettre d’accord sur l’ordre des événements sans horloge centrale est notoirement difficile. La plupart des blockchains se contentent d’un timestamp approximatif dans chaque bloc, souvent défini par le producteur de bloc, ce qui peut varier. Solana, elle, génère en continu une suite de valeurs horodatées via une fonction cryptographique de délai vérifiable (VDF). Concrètement, les validateurs Solana doivent calculer en permanence une fonction de hachage séquentielle qui produit une preuve que X millisecondes se sont écoulées. Cette séquence de hachages sert de métronome incorruptible : tout le réseau peut s’y référer pour savoir à quel moment précis un événement est survenu, sans avoir besoin de faire confiance à l’horloge d’un nœud. Ainsi, lorsque des transactions arrivent, elles sont automatiquement taguées dans cette timeline cryptographique. Le consensus (qui reste un Proof of Stake délégué chez Solana) peut alors finaliser les blocs en s’appuyant sur ces marqueurs temporels. En simplifiant, la Proof of History permet aux validateurs de Solana de s’accorder très vite sur l’ordre des transactions parce que l’information “temps” est déjà intégrée et vérifiable par tous.

Le résultat pratique, c’est que Solana peut produire des blocs très fréquemment (toutes les 400 millisecondes environ) et traiter des milliers de transactions par seconde dans des conditions optimales. La latence est extrêmement faible, ce qui ouvre la porte à des usages exigeant de la quasi-instantanéité (trading haute fréquence sur DEX, paiements en point de vente, jeux en temps réel sur blockchain, etc.). Bien sûr, cette performance a des contreparties : pour tenir de tels débits, les nœuds Solana doivent être puissants (matériel costaud, large bande passante, stockage conséquent), ce qui a suscité des critiques sur la décentralisation réelle du réseau (moins de personnes peuvent se permettre de faire tourner un nœud complet). De plus, Solana a connu quelques pannes et redémarrages, preuve que la recherche de la vitesse maximale est un exercice délicat dans un environnement décentralisé. Néanmoins, du point de vue de la technologie, Solana a démontré qu’on pouvait repousser les limites de l’évolutivité sur une seule blockchain en innovant sur des aspects nouveaux comme la gestion du temps. D’autres projets adoptent des approches différentes pour la rapidité : par exemple Avalanche combine un consensus probabiliste par échantillonnage aléatoire ultra-rapide et un réseau modulaire de sous-chaînes, atteignant également un haut débit. Algorand utilise une sélection cryptographique aléatoire (VRF) pour désigner des validateurs de manière instantanée à chaque tour. Near Protocol mise sur le sharding déjà en place pour paralléliser le traitement. Bref, la “course à la vitesse” est une thématique forte, où chaque projet propose sa solution.

Conclusion : un écosystème en ébullition permanente

Comme nous venons de le voir à travers ces exemples, le monde des cryptomonnaies est un véritable laboratoire d’innovations technologiques. Blockchain, preuve de travail, preuve d’enjeu, Lightning Network, smart contracts, signatures de cercle, preuves zero-knowledge, sharding, DAG, horloges cryptographiques, consensus probabilistes… autant de concepts autrefois purement théoriques qui sont aujourd’hui implémentés dans des réseaux valorisés parfois en milliards de dollars. Chaque cryptomonnaie d’envergure apporte sa pierre à l’édifice et repousse les frontières de ce qui est possible en matière de systèmes distribués. Il est fascinant de constater à quelle vitesse ces technologies évoluent : ce qui était science-fiction hier (par exemple prouver une transaction sans rien révéler, comme le fait Zcash) est devenu réalité et de nouvelles idées jaillissent sans cesse.

Il est important de retenir que derrière chaque nom de cryptomonnaie se cache une vision technologique. Que l’on adhère ou non aux usages ou à la spéculation qui entourent ces projets, leurs avancées en matière de décentralisation, de sécurité informatique, de théorie des jeux ou de cryptographie sont bien réelles et méritent l’attention. La prochaine fois que vous entendrez parler d’un projet crypto “révolutionnaire”, posez-vous la question : quelle est l’innovation technique sous le capot ? Vous découvrirez peut-être un nouveau concept génial, qui sera repris et amélioré par d’autres ensuite.

.png)

.jpg)